EXHIBITIONS

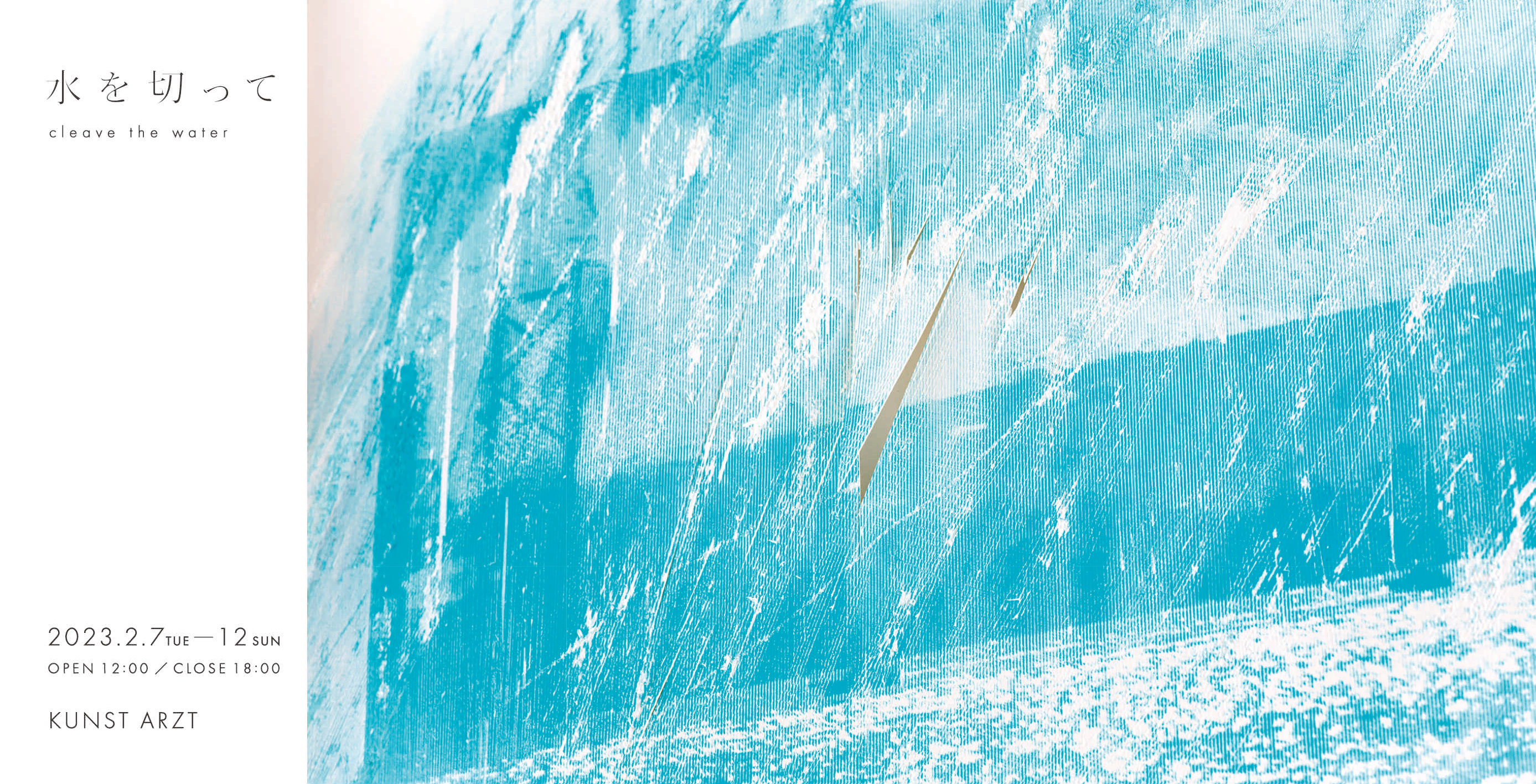

【水を切って】

2023.2/7(火)~2/12(日)

【水を切って】

2023.2/7(火)~2/12(日)

12:00-18:00

入場料無料

KUNST ARZT

京都市東山区夷町155-7

http://www.kunstarzt.com

記憶や感情といった、明確な形がないものの「移ろい」をテーマにシルクスクリーンで制作を行っている。一貫して同じ写真イメージに、カッターナイフでドローイングを重ね、その傷に水性インクを滲ませていく手法を用いている。

今回の個展では、イメージを切り付けた痕跡と船が水面を切って走る軌跡を結びつけた作品を展開する。

REVIEW

世界の縫合——中桐聡美「水を切って」

安井海洋

美術批評、印刷文化史研究。愛知医科大学、常葉大学非常勤講師。論文に「方寸の「創作的版画」-明治40年代の版画概念」(『版画学会誌』51号、2023年)など。

中桐聡美は、自らが撮影した瀬戸内海の写真をスクリーン印刷で紙に転写する。水色の一版で同一の図像を同じサイズの紙に何枚も刷って、刃を束ねたカッターナイフで傷をつける。複製された写真が傷によって一点ずつ異なるイメージを見せる。

スクリーン印刷における写真製版では、単色で印刷する場合、グラフィック・ソフトウェアでデジタル写真のピクセルを白と黒(本展の作品の場合は水色か青)に置き換える。つまりインクの乗る部分と乗らない部分のオン・オフだけでイメージを形成するのである。単色による写真製版の技術が発明されたのは19世紀末だから、現代のヒトの眼は密集する点を奥行のある空間に錯覚することに慣れきっているといえよう。こうした認知の枠組みは、ライプニッツが1714年に執筆した『モナドロジー』を想起させもする。

だが、ヒトの眼が構成単位としての粒を見出した瞬間、そのような写真のイリュージョンは瓦解する。銅版や木版といった他の印刷技法は切れ目のない線と面からなるが、スクリーン印刷の場合では細かなインクの粒を配列することでイメージを形成する。本展の作品は、製版時に線数をあえて小さく設定することで図像を粗くし、刷の物質性を前景化しているから、そこに粒があると観者が認識するのは容易である。カメラが捉えたひとつづきだったはずの世界は、製版を経ることで微小な単位に分裂してしまう。

しかし、その上から傷を刻むことで、中桐は分裂した分裂を縫い合わせる。本来、「傷」は対象が分割されたさまを指す言葉だが、これらの作品においては粒をつなぐものに反転する。さらに彼女は傷にインクを垂らして滲ませることで、それらの境界をぼかしている。インクが毛細管現象で紙上に広がるのを見て、観者はこれらの傷が、筆が支持体の上に乗せる顔料とは本質的に異なる、粒と粒を連絡するパイプであることに気付くだろう。

粒に分割された図像を傷が縢り合わせることで、瀬戸内の海景は再び連続した世界の姿を取り戻す。分割と連続が矛盾したまま、一枚の紙の上に収められるのである。そして傷は世界のなめらかな表層を破り、その向う側の現実をわずかに覗かせている。